ISSUE > 이슈 분석

금연이슈&포럼 2024 VOL.87

ISSUE

2

이슈 분석

담배 없는 미래세대를 위한 담배규제 정책과제는?

담배가 건강에 해롭다는 사실은 그간 전 세계적인 금연운동을 통해서 널리 알려져 있다.

그러나, 최근 등장하는 새로운 제품들은 기존 제품보다 매력도와 중독성 등이 강화되고,

마치 ‘담배’가 아닌 것처럼 마케팅되면서 지금까지 쌓아온 담배 비규범화에 대한 인식을

바꾸려고 하고 있다.

더 큰 문제는 이러한 담배 마케팅이 우리가 보호해야 할 새로운 고객을 향하고 있다는 것.

담배 노출에 위협받는 아이들…

담배 마케팅의 이면을 들여다보고, 담배로부터 미래세대를 보호하기 위한 세계의 노력과

우리나라가 나아갈 방향을 살펴보자

전 세계에 확산하는 전자담배,

더 이상 신종담배가 아니다

더 이상 신종담배가 아니다

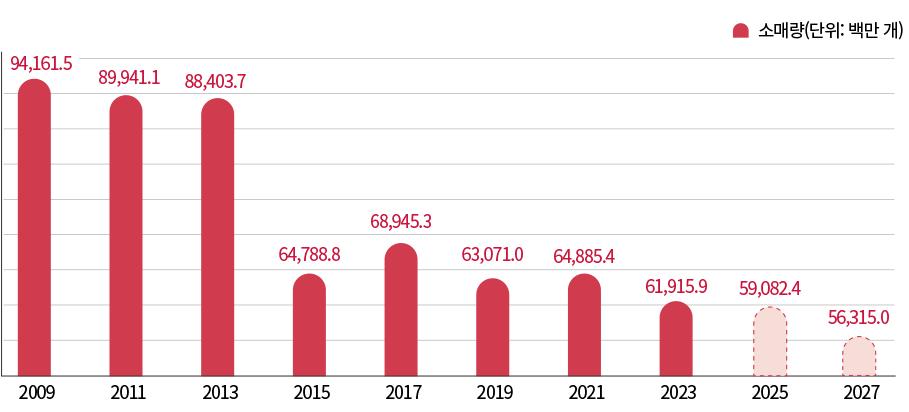

전 세계 담배 시장은 일반담배(궐련) 중심에서 신종담배, 특히 전자담배로 변화하고 있다. 글로벌 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor International) 에 따르면, 전 세계 일반담배(궐련) 판매량은 10년 전인 2014년에는 약 5조 8,647억 개비에 이르렀으나, 2024년에는 5조 1,520억 개비로 약 12.2%가 감소하였다.

반면 동 기간 전자담배의 판매량을 확인하였을 때, 액상형 전자담배는 67억 5,260만 달러에서 203억 3,840만 달러로 증가하였으며,

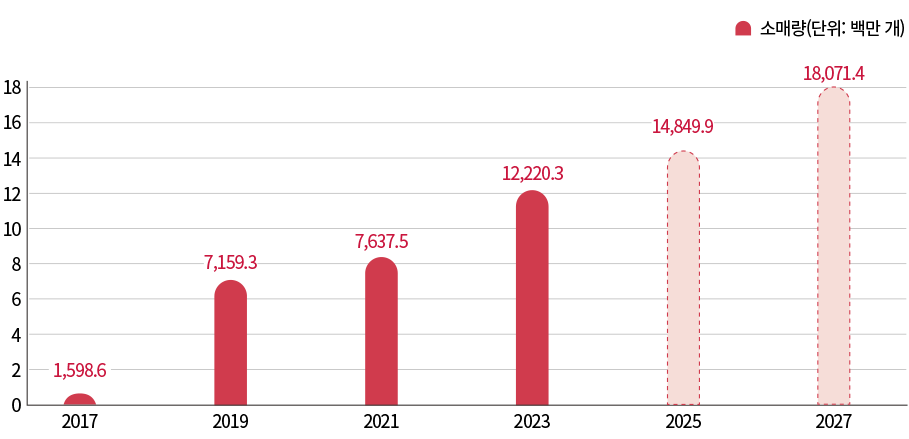

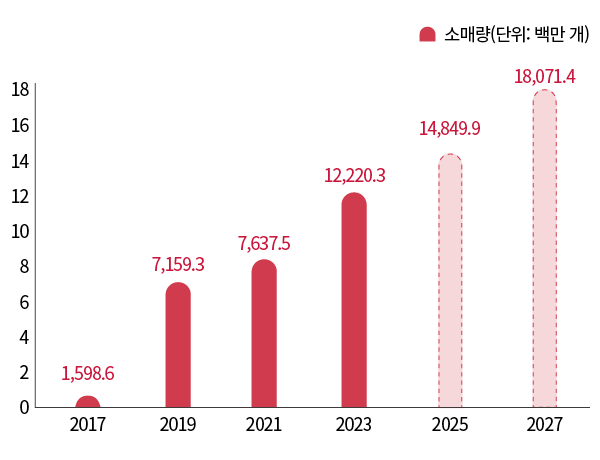

궐련형 전자담배의 경우 1,560만 달러에서 388억 5,320만 달러로 약 2,500배나 급증하였다.

우리나라의 경우에도 궐련형 전자담배 시장이 크게 확대되어 같은 기간 일반담배(궐련) 판매량은 865억 5,930만 개비에서 604억 9,180만 개비로 감소한 반면,

궐련형 전자담배는 2017년 시장 도입 시 15억 9,860만 개비에서 2024년 134억 6,800만 개비로 증가하였다.

[그림 1] 우리나라 일반담배(궐련) 판매량(2009-2028) 추계

- ※ 자료: Euromonitor International passport. 2024.

[그림 2] 우리나라 궐련형 전자담배 판매량(2009-2028) 추계

- ※ 자료: Euromonitor International passport. 2024.

이와 같이 궐련형 전자담배가 시장에서 자리를 잡으며 확대되고 있는 상황에서 우리나라 흡연자들의 흡연 행태를 살펴보면, 일반담배(궐련) 와 궐련형 전자담배를 이중 사용하는 사람들이 증가하고 있다. 국제 비교 흡연자 코호트 연구인 ITC(International Tobacco Control Policy Evaluation) 한국 프로젝트의 2020~2021년 연구 결과에 따르면, 일반담배(궐련) 단독 사용자가 일반담배(궐련) 와 궐련형 전자담배를 동시에 사용하는 경우 단독 사용 시보다 담배 사용량이 약 44% 증가하는 것으로 나타났다.

담배업계는 규제의 빈틈을 이용하여 전자담배 중복사용 등 담배제품 사용을 늘리고 결과적으로 니코틴 중독을 심화시키기 위한 마케팅 전략을 강화하고 있다. 우리나라에서는 담배사업법상 연초(煙草) 의 잎을 원료로 하여 제조한 담배제품이 아닐 경우, 담배제품의 제세·부담금 부과, 금연구역에서의 담배사용 행위 금지, 담배자동판매기의 설치 제한, 담뱃갑 건강경고 표시, 온라인에서의 담배 판매·광고 금지 등 가격·비가격 규제에 대한 준수 의무가 없다. 액상형 전자담배의 경우 원료와 무관하게 청소년 유해물건으로 지정되어 있기는 하지만 청소년 대상의 판매가 허용되지 않을 뿐이다. 특히 담배업계는 합성 니코틴을 원료로 제조한 액상형 전자담배 또는 니코틴이 포함되지 않은 제품의 출시와 유통을 가속하여 규제를 회피하고, 가격 차등 전략을 통해 담배 시장을 확장하며 담배 사용의 시작과 지속을 유도한다. 예컨대 글로벌 담배회사인 브리티시 아메리칸 토바코(British American Tobacco Plc, BAT) 사에서 출시한 합성 니코틴 액상형 전자담배 ‘노마드(NOMAD) ’의 경우 액상 10ml 제품의 판매 가격이 17,000원인 데 비해, 같은 제조사의 천연 니코틴 액상형 전자담배인 뷰즈 고(Vuse Go) 제품들의 가격은 액상 1ml당 약 5,000원으로 합성 니코틴 액상형 전자담배의 가격을 상대적으로 매우 낮게 책정하고 있다.

전자담배를 넘어, 이제는 국외에서 흥행하는 2세대 신종담배의 국내 도입 또한 관심을 가지고 지켜보아야 할 문제 중 하나이다. 아직 국내에서의 판매 실태와 사용률 등을 정확히 파악할 수는 없으나, 주요 포털사이트 검색을 통해 확인한 국내 확산 가능성이 있는 담배제품은 니코틴 파우치이다. 니코틴 파우치는 머금는 담배(스누스) 와 형태와 사용법이 유사한데, 머금는 담배는 담뱃가루를 파우치에 담은 반면, 니코틴 파우치는 담뱃잎 등에서 추출한 니코틴 파우더를 뭉쳐서 넣었다는 차이가 있다. 해외에서는 담배 연기가 발생하지 않는다는 점에서 니코틴 파우치가 간접흡연의 위험이 없고, 건강 위험성이 낮은 제품으로 홍보되기도 한다. 금연보조제로 사용되는 니코틴 패치 또는 니코틴 껌과 유사하다고 주장하거나, 잘못 인식될 여지도 있으므로 니코틴 파우치의 국내 도입·확산에 관심을 기울여야 할 필요가 있다.

최근 미국과 캐나다에서는 소셜네트워크서비스(SNS) 틱톡을 중심으로 필립모리스인터내셔널(Philip Morris International Inc, PMI) 사의 니코틴 파우치 ZYN이 Z세대에게 유행 중이다.

ZYN은 예쁜 포장과 다양한 맛으로 청소년들의 관심을 끌고 있으며, 냄새 없이 몰래 사용할 수 있어 공공장소나 대중교통 이용 중에 사용하는 경우도 있다고 한다. 미국에서는 이러한 ZYN의 인기에 힘입어 니코틴 파우치의 판매량이 증가하고 있다. 2023년 약 3억 8,000만 캔의 니코틴 파우치가 판매되었으며, 2024년에는 5억 캔 이상으로 증가할 것으로 예측됐다.

그러나 캐나다 보건부는 2024년 6월 시장 승인 없이 판매된 제품이라는 사유로 8종의 ZYN 제품 모두 리콜 처리를 발표한 바 있으며, 미국 식품의약국(이하, FDA) 의 담배제품센터(Center for Tobacco Products, CTP) 소장인 브라이언 킹(Dr. Brian King) 은 청소년에게 어필할 수 있는 담배제품에 대해 우려를 표하며, 청소년의 이러한 제품 사용을 면밀히 모니터링할 것이라고 밝히기도 했다.

미국 질병통제예방센터(이하, CDC) 는 니코틴 파우치를 포함하여 안전한 담배제품은 존재하지 않으며, 니코틴 파우치에는 니코틴이 고농도로 들어 있을 수 있고, 현재 시장에 출시된 지 오랜 기간이 지나지 않았으므로 단기적·장기적 건강 영향에 대해 연구가 필요하다고 밝혔다. 니코틴 파우치는 담뱃잎이 아닌 합성 니코틴·비담배 니코틴을 사용하였으나, 담배 유래 니코틴과 합성 니코틴 사이에는 화학적 차이가 거의 없고, FDA 또한 니코틴 파우치를 금연보조제로 승인하지 않았다.

따라서 니코틴 파우치의 안전성이나 금연보조제로서의 활용 가능성을 내세운 마케팅 전략에 대한 대응도 필요할 것으로 보인다.

[그림 3] 니코틴 파우치 예시

- ※ 자료: 각 제조사 홈페이지.

무방비한 담배 노출,

아이들이 위험하다

아이들이 위험하다

미국의 경우 앞서 언급한 니코틴 파우치와 같은 신종담배를 중심으로 아동·청소년의 담배제품 사용이 이루어지고 있다. 미국 CDC에 따르면, 2024년 미국 중·고등학생의 니코틴 파우치 현재사용률은 1.8%로, 액상형 전자담배(5.9%) 다음으로 가장 많이 사용하는 담배제품이다. 일반담배(궐련) 사용률이 1.4%임을 생각하면 액상형 전자담배와 니코틴 파우치 사용률이 일반담배(궐련) 의 약 5배를 넘는 것이다. 특히, 액상형 전자담배와 니코틴 파우치를 사용하는 청소년의 85% 이상은 가향 담배제품을 사용하며, 이러한 가향 담배제품은 청소년들이 담배제품을 매력적으로 인식하게 만들어 접근을 증가시킨다는 점에서 그 위험성이 높다. 어떤 형태의 담배제품이든 안전하지 않으며, 특히 아동과 청소년은 담배제품에 포함된 니코틴이 성장 중인 뇌에 위해를 가할 수 있다는 점에서 더욱 위험하다. 뿐만 아니라, 액상형 전자담배를 사용하는 미국 청소년의 상당수는 일반담배(궐련) 를 포함하여 다른 담배제품을 함께 사용하는 이중사용자이다. 여러 종류의 담배제품을 동시에 사용하는 청소년은 니코틴 의존증의 발병 위험이 높으며, 성인 이후에도 담배제품을 지속적으로 사용할 가능성 또한 높아진다.

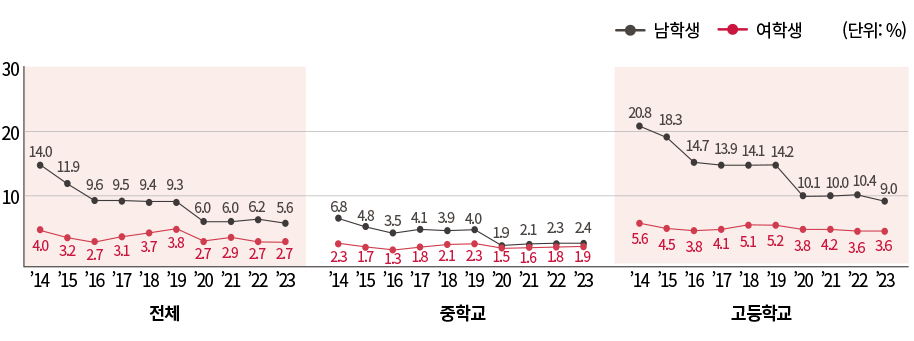

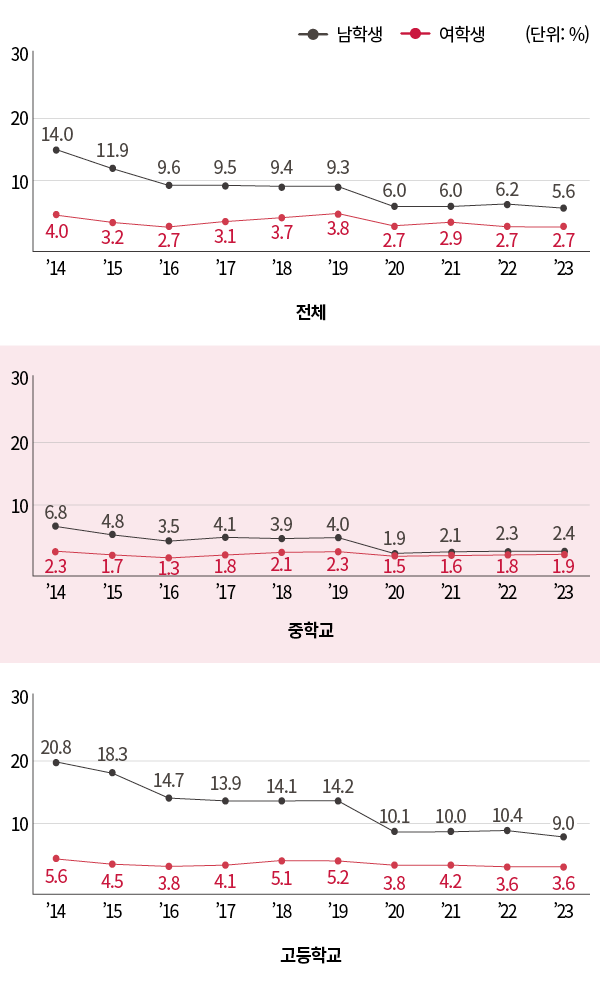

이러한 측면에서 성인뿐만 아니라 청소년을 중심으로 담배제품의 사용, 특히 전자담배 사용량이 증가하고 있는 것이 주요한 문제점 중 하나라 볼 수 있다. 이는 미국을 넘어 우리나라에서도 주목하고 지켜보아야 할 문제이다. 우리나라 청소년건강행태조사 결과에 따르면, 청소년의 흡연율은 지난 10년간 지속적으로 감소하여 2013년 9.7%에서 2022년 4.2%로 절반 이상 줄어들었으나, 액상형 및 궐련형 전자담배 사용률이 최근 다시 증가하는 경향을 보이며 전체 담배제품 사용률 또한 증가 추세를 보이고 있다.

[그림 4] 청소년 현재 흡연율 추이

- * 현재 흡연율(일반담배(궐련) 현재 사용률): 최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 사람의 분율

- ※ 자료: 질병관리청. (2024). 제19차(2023년) 청소년건강행태조사.

[그림 5] 청소년 담배제품 현재 사용률 추이

- * 담배제품 현재 사용률: 일반담배(궐련) 또는 궐련형 전자담배 또는 액상형 전자담배를 현재 사용하는 사람의 분율

- ※ 자료: 질병관리청. (2024). 제19차(2023년) 청소년건강행태조사.

질병관리청에서는 매년 청소년건강행태조사를 통해 청소년 흡연율을 조사할 뿐만 아니라, 2019년 초등학교 6학년 학생으로 구성된 패널을 구축하여 건강행태 및 관련 선행요인에 대한 조사를 진행하고 있다. 청소년건강패널조사 결과에 따르면, 중학교 3학년에서 고등학교를 진학할 때 담배제품을 처음 시작하는 분율이 남녀 모두 가장 높았다. 액상형 전자담배로 처음 담배제품 사용을 시작한 청소년의 60.3%가 현재 일반담배(궐련) 를 주로 사용하고 있다고 조사되었는데, 이는 액상형 전자담배가 청소년들에게 있어 일반담배(궐련) 사용을 유도하는 관문(gateway) 으로서 작용하고 있다고 볼 수 있다. 또한, 평생 담배제품을 사용한 경험이 있는 학생 중 69.5%가 가향 담배제품으로 담배제품을 처음 사용하였으며, 액상형 전자담배로 시작한 학생들의 경우 84.8%가 가향 담배제품으로 처음 사용을 시작하였다. 이는 액상형 전자담배와 가향 담배제품이 청소년의 흡연 시작을 유도한다는 것을 의미한다.

최근 시장에 판매되는 일회용 전자담배의 경우에는 그 디자인이 예쁘고 세련되게 제작되어 청소년들 사이에서 지속적으로 확산되고 있는 상황이며, 부모나 교사 등 성인 보호자가 이러한 일회용 전자담배의 외형을 보고도 담배제품임을 인지하지 못하는 경우가 잦았다. 실제로 서울소비자공익네트워크가 2024년 세계 금연의 날을 맞아 전국 만 20~59세 남녀 성인 1,000명을 대상으로 시행한 설문조사 결과에 따르면, 전체의 약 70%가 일회용 액상형 전자담배를 음료수나 화장품, 향수, 장난감 등으로 잘못 인식하였다.

뿐만 아니라, 무인담배판매점이 학교 인근에도 위치하고 있어 청소년들이 무분별하게 전자담배에 노출되어 있는 실정이다. 무인담배판매점의 현장을 확인해 본 결과, 판매점 내 설치된 담배자동판매기에 성인인증장치가 부착되어 있더라도, 성인의 신용카드로 결제를 하거나, 조작된 가짜 신분증으로 성인인증이 가능하여 청소년도 손쉽게 전자담배를 구매할 수 있었다.

15, 16

15. 이유민. (2024. 10. 7.). ‘둘리 신분증’도 무사통과…성인 인증 사각지대 ‘무인 전자담배판매점’. KBS 뉴스. Retrieved from: https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8075878

16. 유주성. (2024. 10. 7.). 학교 앞까지 ‘전담’ 자판기‥‘엄카’쓰면 아무나 사. MBC 뉴스. Retrieved from: https://imnews.imbc.com/replay/2024/nwtoday/article/6643565_36523.html

국민건강증진법에 의거해 담배자동판매기에는 반드시 성인인증장치를 부착하여야 하며, 교육환경 보호에 관한 법률에 따라 교육환경보호구역 내에는 담배자동판매기를 설치할 수 없다. 그러나 이러한 규제는 모두 담배사업법 상의 담배제품 정의를 준용하므로, 합성 니코틴을 사용한 대다수의 액상형 전자담배에는 규제가 적용되지 않는다. 전자담배 기기장치류의 경우, 청소년보호법에 의한 청소년유해물건으로 규정되어 있어 청소년에게 판매·대여·배포하는 것이 제한되고 있으나, 앞선 사례들을 바탕으로 확인하였을 때, 이러한 규제가 실효성 있게 운영되고 있는지에 대한 우려는 여전히 존재한다.

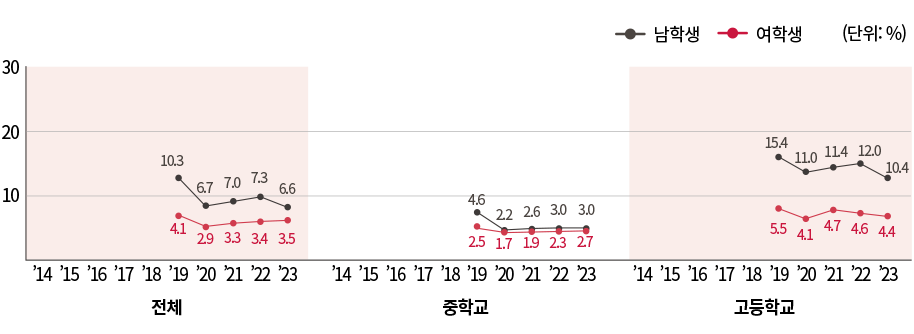

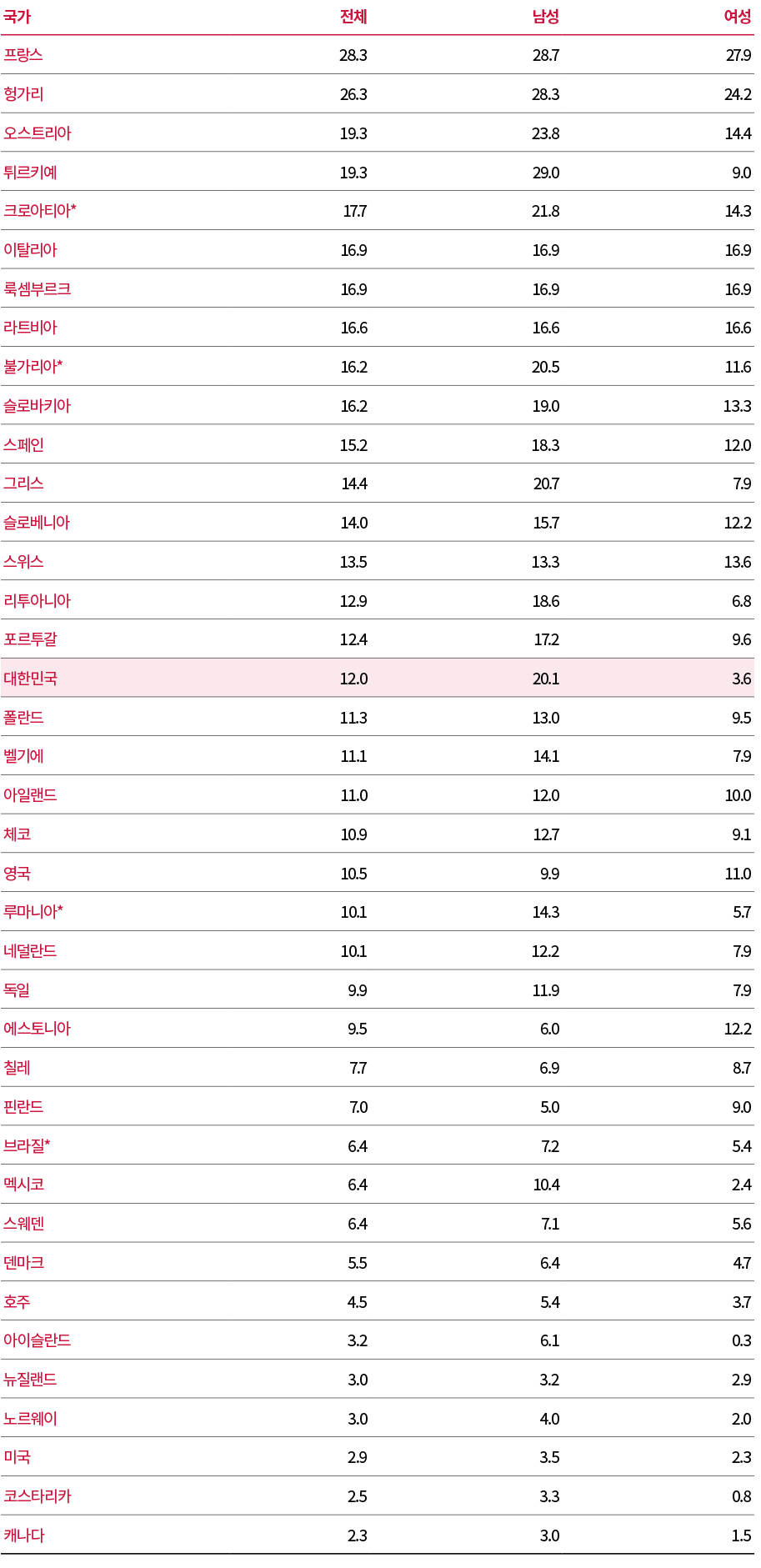

OECD 국가들의 15세에서 24세까지의 매일 흡연율을 우리나라와 비교해 보면, 데이터가 보고된 39개 국가 중 우리나라는 2022년 기준 12.0%로 17위를 기록했다. 남성 흡연율의 경우에는 20.1%로 11위에 해당한다. 이는 우리나라 젊은 세대의 흡연율이 OECD 국가의 중윗값을 상회한다는 것을 의미하고, 특히 남성의 경우에는 남성 흡연율이 가장 낮은 캐나다의 6배 이상일 정도로 높은 수치임을 알 수 있다.

젊은 연령대, 특히 청소년기에 흡연을 시작했을 경우 성인 이후에 흡연을 시작한 사람들보다 니코틴 중독의 가능성이 높고, 성인이 된 후에도 흡연을 지속할 가능성이 높다는 점을 고려하면,

18, 19

18. American Lung Association. (2024. 10. 24.). Kids and Smoking. Retrieved from: https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/kids-and-smoking

19. U.S. Centers for disease control and prevention. (2024. 10. 17.). Youth and Tobacco Use. Retrieved from: https://www.cdc.gov/tobacco/php/data-statistics/youth-data-tobacco/index.html#cdc_research_or_data_summary_res_data-estimates-of-currenttobacco-use-among-youth

우리나라의 청소년과 성인 초기의 흡연율이 OECD 다른 국가들과 비교하여 평균 이상을 웃도는 것은 성인 이후의 흡연 지속을 예방하기 위해서라도 주목해야 할 문제이다.

[표 1] OECD 국가별 15-24세 매일 흡연율

- * OECD 가입후보국

- ** 기준연도: 2023년 혹은 가장 최신 보고 연도

- ※ 자료: OECD. (2024. 11. 7.). Tobacco Consumption(Share of population who are daily smokers, Age: From 15 to 24 years).

무엇이 아이들을

담배로 유인했을까?

담배로 유인했을까?

아동·청소년 담배 사용에 영향을 주는 요인에는 여러 가지가 있지만 그중에서도 담배 광고·판촉·후원은 담배 사용의 전 세계적인 확산을 부채질하고 젊은 층으로 하여금 담배 사용이 건강에 치명적이기보다는 매력적인 것으로 묘사되는 데 중요한 역할을 했다. “젊은 성인 흡연자는 대체 흡연자(replacement) 의 유일한 공급원이다. 젊은 층이 담배를 멀리한다면 담배 산업은 쇠퇴할 수밖에 없다”라는 R.J. Reynolds의 보고서에서도 드러나듯 다국적 담배회사(transnational tobacco companies) 들은 담배 산업의 미래를 보장하기 위해 젊은 층에 어필할 수 있는 새로운 전략을 계속해서 개발해왔다. 담배 마케팅의 시작은 약 250년 전인 1780년대로 거슬러 올라갈 수 있다. 1789년, 처음으로 뉴욕의 신문에 담배제품의 광고가 등장하였고, 이후 70년 동안 담배제품의 광고는 이러한 신문광고의 형식으로 진행되었다. 1870년대에 이르러 담배회사는 유명 운동선수가 젊은 세대에게 미치는 영향력을 활용하여, 스포츠 선수의 사진이 담긴 카드(trading card) 를 포함한 담배 팩을 판매하기 시작하였다. 1920년대에는 여성을 새로운 고객층으로 설정하고 “여성해방”이라는 개념을 도입해 여성의 흡연을 장려하는 마케팅 전략을 도입하였다. 1950년대에 텔레비전이 도입되자 아이들에게 텔레비전 광고를 통해 좀 더 손쉽게 담배제품이 노출되었고, 1980년대에 RJ레이놀즈는 만화 캐릭터를 사용하여 어린이를 겨냥한 캠페인을 진행하기도 하였다. 2010년대에 진입한 후 담배회사들은 더욱 직접적으로 아동·청소년을 대상으로 한 마케팅 행위를 시작하였다. 2011년 PMI는 “Don’t be a Maybe. Be Marlboro.(망설이지 마세요. 말보로를 선택하세요.) ”라는 슬로건과 함께 18~24세의 젊은 성인층을 대상으로 한 대중매체 캠페인을 진행하였고, 2020년대로 진입하자 소셜마케팅서비스를 활용하여 소비자들이 담배 광고라고 인식하지 못하도록 숨기고 홍보하는 이른바 스텔스 마케팅(stealth marketing) 전략을 채택하기 시작하였다. 예컨대 젊은 연령층이 관심 있는 음악, 여행 등의 분야에 초점을 맞춘 뒤, 담배 브랜드와 직접적으로 연관되어 있음은 숨긴 채 담배회사의 웹사이트를 방문하도록 유도하거나, 계정을 팔로우하도록 하는 마케팅이 진행되었다.

이처럼 담배회사의 마케팅은 수백 년에 걸쳐 진화해왔다. 그리고 이러한 마케팅은 새로운 흡연자, 더 젊은 흡연자, 흡연을 시작할 가능성이 있는 미래의 흡연자를 대상으로 변화하였다. 청소년들이 담배광고에 취약하고, 담배 광고에 노출된 청소년들은 미래에 흡연할 가능성이 높아진다는 여러 연구 결과를 고려하면, 담배 산업의 존속을 위해 청소년을 주요한 미래 고객으로 설정하여 지속해나가는 담배마케팅은 눈여겨 지켜보고 해결해 나가야 할 과제이다. 최근 담배회사들은 소셜미디어를 활용하여 인플루언서를 통해 홍보 게시물을 게시하고, 앞서 설명한 스텔스 마케팅을 적극적으로 행하고 있다. 홍보 목적 외에도, 소셜미디어와 온라인 웹사이트는 담배 소매를 위한 플랫폼으로 사용되기도 한다. 소셜미디어에 담배제품 구매가 가능한 웹사이트 주소를 제공하고, 이와 연결된 온라인 쇼핑 웹사이트에서는 담배제품을 판매하여 배달하는 것이다. 코로나-19 확산 기간 동안에는 모바일 배달 애플리케이션을 사용하여 담배제품을 주문할 수 있는 사례도 빈번하였다. 이러한 온라인 플랫폼을 통한 담배제품의 판매는 담배 구매 가능 연령을 확인하는 시스템이 미흡하거나 부재해서 청소년이 쉽게 접근할 수 있다는 문제점이 있다.

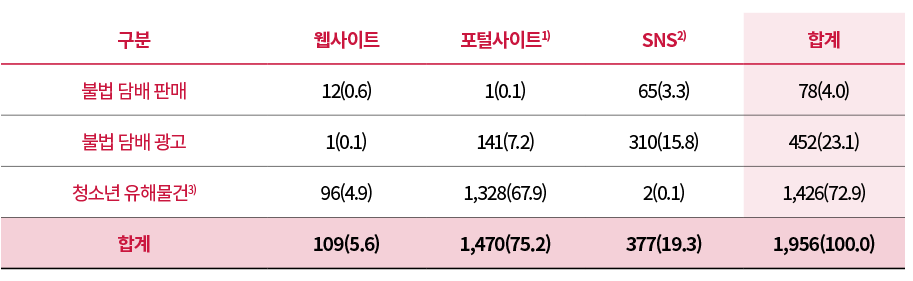

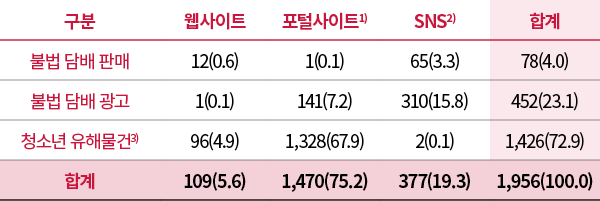

우리나라 또한 이와 같은 온라인 플랫폼을 활용하여 인터넷상에서 담배제품을 판매·홍보하는 사례가 종종 발생한다. 지난 2023년 한국건강증진개발원 국가금연지원센터가 인터넷상 담배 불법 판매, 대리구매, 담배·흡연 전용 기구 광고 실태 등을 모니터링한 결과에 따르면, 담배 관련 키워드로 검색된 총 16,950개의 페이지에서 총 1,956건(11.5%) 의 규제위반 의심 사례가 확인되었다. 규제위반 의심 사례 중 상당수는 연령이나 본인 여부 확인 등의 절차 없이 청소년 유해물건으로 지정된 전자담배 기기장치류나 액상용액 등의 판매 정보를 제공하는 청소년 구매 가능사례(1,426건, 72.9%) 로 나타났다.

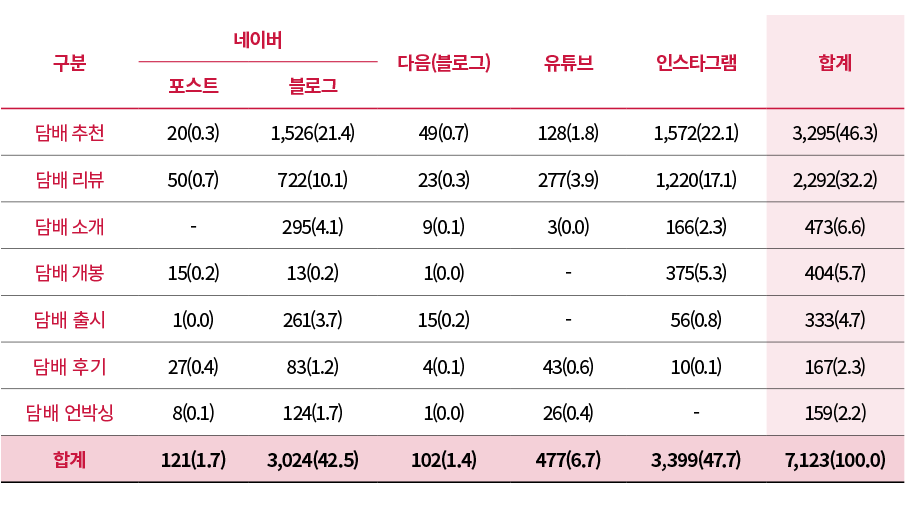

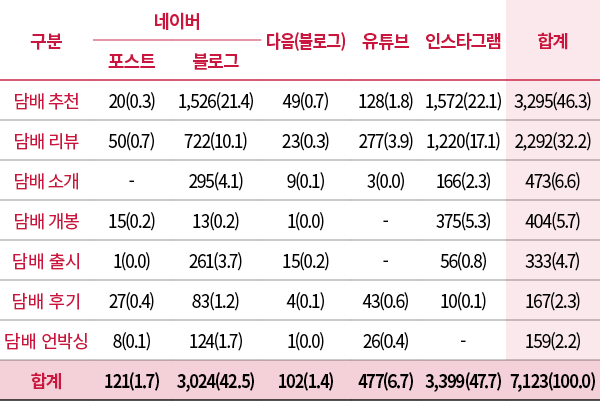

[표 2] ’23년 인터넷 사이트 유형별 판매·광고 규제위반(의심)사례 현황

- * 주 1) 포털사이트: 네이버·다음 카페 및 블로그

- 2) SNS: 페이스북, 인스타그램, X, 스레드

- 3) 여성가족부 고시(제2017-46호)에 따른 전자담배 기기장치류, 액상용액 등 포함

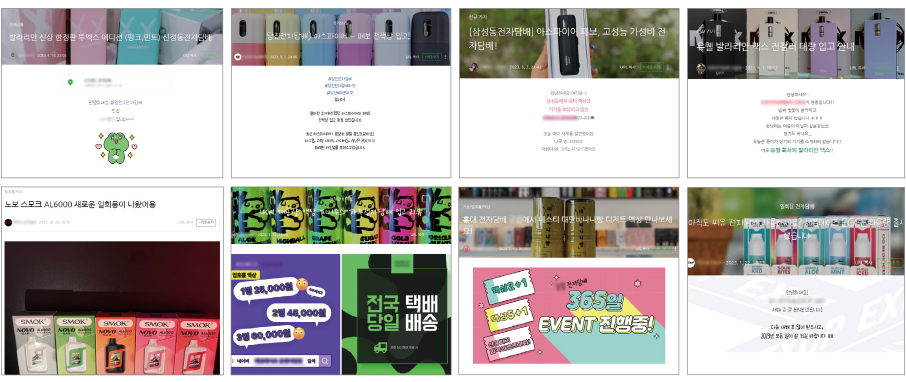

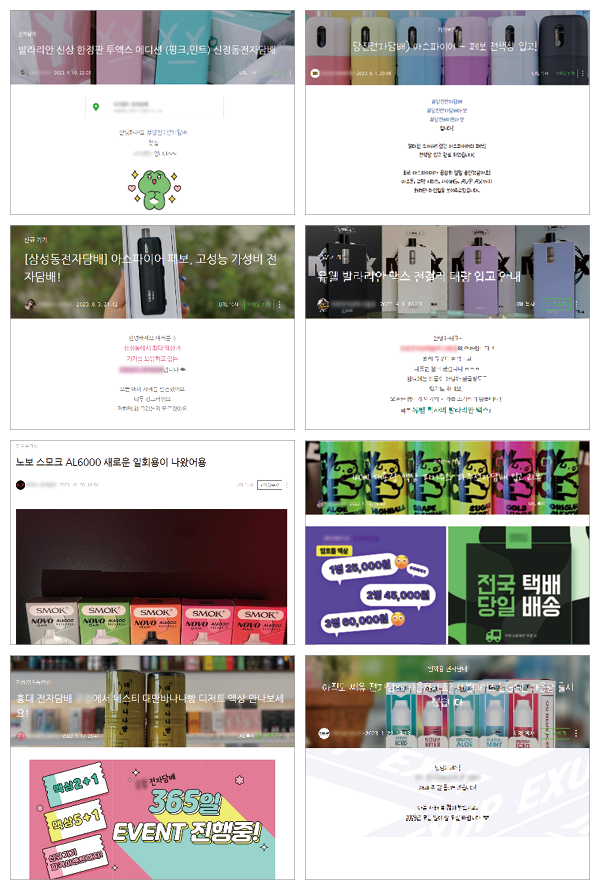

[그림 6] 인터넷을 통한 액상형 전자담배 판매 사례

또한, 네이버(포스트, 블로그) , 다음(블로그) , 유튜브, SNS(인스타그램) 에서 담배 관련 키워드로 검색된 총 7,123개 페이지를 대상으로 영리 목적으로 담배제품의 사용경험이나 이용 정보를 제공하는 행위를 모니터링한 결과, 담배 추천 게시글 혹은 동영상이 3,295건(46.3%) 으로 가장 많이 게시되었고, 다음으로는 담배 리뷰 2,292건(32.2%) , 담배 소개 473건(6.6%) , 담배 개봉 404건(5.7%) , 담배 출시 333건(4.7%) 순으로 확인되었다.

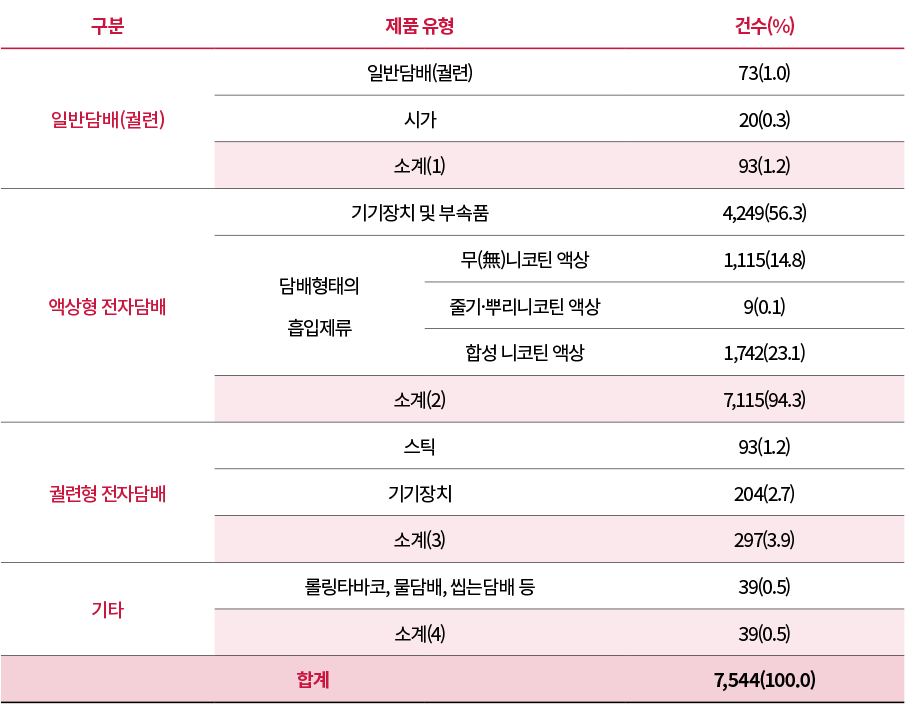

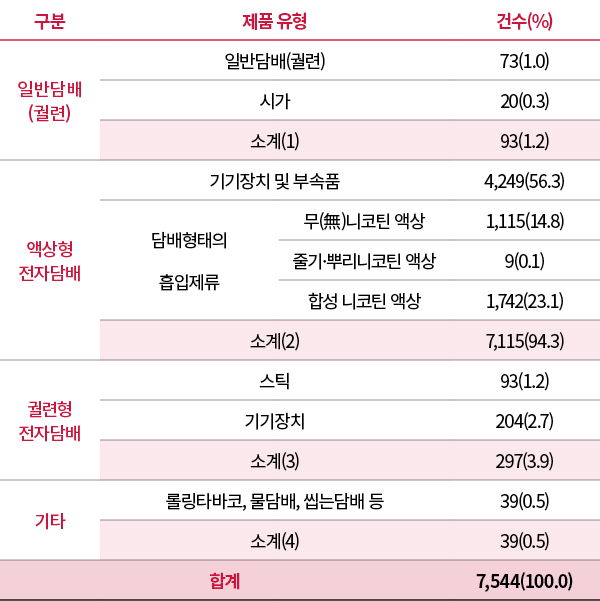

[표 3] ’23년 인터넷 사이트, 검색키워드별 판매·광고 모니터링 현황

담배제품 유형별로 확인하였을 때에는, 액상형 전자담배 기기장치 및 부속품이 4,249건(56.3%) 으로 절반 이상을 차지하였고, 담배형태의 흡입제류(2,886건, 38.0%) 와 궐련형 전자담배 스틱 및 기기장치(297건, 3.9%) 가 뒤를 이었다.

[표 4] ’23년 인터넷 담배제품 유형별 판매·광고 모니터링 현황

[그림 7] ’23년 인터넷 담배제품 판매·광고 모니터링 사례

이처럼 연령에 상관없이 누구나 액상형 전자담배 등의 판매·광고 게시물에 접근할 수 있고, 포털사이트와 SNS를 통해 담배와 관련된 추천이나 후기 글 등이 노출되고 있는 현재의 상황은 청소년의 담배제품 사용 시작을 유도할 수 있다는 점에서 심각한 사회적 문제가 될 수 있다.

한편, 담배회사의 마케팅 전략은 1995년 발표된 한 논문을 통해서 적나라하게 공개되기도 하였는데, 이 논문은 익명의 제보자를 통해 입수된 브라운 앤 윌리엄스 담배회사(Brown and Williamson Tobacco Corporation, 이하 B&W) , 브리티시 아메리칸 토바코 사(British American Tobacco Company, 이하 BAT) 의 내부 분석 및 기타 담배 관련 문서, 의회 입수 문서, 그리고 전 BAT 임원의 개인 서류 등을 토대로 분석한 내용을 담고 있었다. 이에 따르면 B&W와 BAT는 30년 이상 이전에 이미 니코틴이 중독성이 있고 담배연기가 “생물학적으로 활성”(예: 발암성) 이라는 것을 인식하고 있었다는 점을 알 수 있다.

담배회사들의 내부 문건은 1998년 미국 주 정부와 주요 담배회사 사이에서 체결된 담배 마스터 합의(Master Settlement Agreement, 이하 MSA) 에 의해 대중에게 공개되기 시작하였다. 미국의 46개의 주와 컬럼비아 특별구, 5개 해외영토는 주요 담배 제조업체인 필립모리스 인터내셔널(Philip Morris International, PMI) , RJ 레이놀즈 토바코 컴퍼니(R.J. Reynolds Tobacco Company) , B&W, 로릴라드 토바코 컴퍼니(Lorillard Tobacco Company) 및 담배 산업 무역 협회를 대상으로 흡연 관련 의료비 청구 소송에서 승소하여 MSA를 체결하였다. 그 결과, 담배회사들은 매년 수십억 달러를 분할하여 각 주 및 해외영토에 지불하게 되었으며, 이는 담배관련 질병으로 인해 지출된 납세자의 돈과 지역 경제에 대한 손실 보상 비용으로 사용되었다. 청소년 흡연 예방을 전담하는 독립 기관의 설립을 위한 기금 또한 포함되어, 1999년 청소년의 니코틴 중독예방과 금연 강화를 위한 비영리 단체인 ‘트루스 이니셔티브(Truth Initiative) ’가 설립되었다. 특히, MSA에 따라 담배 광고·마케팅·판촉에 관한 새로운 규제가 만들어지면서, 18세 미만을 대상으로 하는 담배광고와 옥외·광고판·대중교통에서의 담배 광고, 그리고 담배 광고에서의 만화 캐릭터 사용이 금지되었다. 또한, 담배 브랜드 이름을 더 이상 상품에 사용할 수 없게 되었으며, 수백만 건의 담배회사 내부 문서가 대중에게 공개되었다. 이후 약 40개의 다른 담배회사들이 이 협약에 서명하였으며, 동일한 협약 조건을 이행하게 되었다.

담배회사가 광고, 제조, 마케팅, 과학 연구 및 정치 활동에 관해 작성한 1,400만 건의 내부 문서는 미국 캘리포니아대학교 샌프란시스코 캠퍼스(University of California San Francisco, UCSF) 도서관에서 구축한 자료 저장소를 통해 보관되고 있으며 누구나 확인할 수 있다.

담배회사의 내부 문건을 분석한 연구에 따르면, 담배회사의 마케팅은 청소년을 타깃으로 하는 전략을 명확하게 포함하고 있다. 2024년 1월 공개된 미국의 액상형 전자담배 회사 쥴 랩스(JUUL Labs, 이하 JUUL) 의 내부 문건을 통해 JUUL이 한국 시장 진입을 위해 세웠던 계획을 살펴보면, 세 가지의 핵심 메시지를 파악할 수 있다. 첫째, JUUL은 성인 흡연자를 위해서 활동하고 둘째, 기존 일반담배(궐련) 의 외부적 효과를 개선하는 데 도움을 주며 셋째, 꼭 필요한 사람에게만 제공한다는 점이다. 이를 위한 세부 전략으로는, 한국에서 책임감 있는 회사로 자리매김하여 설득력 있고 매력적인 서사를 개발하고, 미디어, 정부, 기업, 그리고 특히 의료전문가를 중심으로 강력한 협력 네트워크를 구축하며, 일반담배(궐련) 의 사회적·경제적·환경적 영향을 이용하여 더 강력한 입지를 확보하고자 함을 내세우고 있었다. 또한 신제품 출시에 앞서, 정부, 산업 관계자, 학계 등 이해관계자의 목록과 접근 방법 등을 분석하여 담배회사 입장에서 우호적이거나 적대적인 이해관계자를 파악하기도 하였다. 문서상으로는 JUUL 판매 시 철저한 신분증 확인, 청소년 구매 감시 프로그램 운영, 소셜미디어를 이용한 마케팅 지양, 청소년 금연 프로그램 지원, 청소년이 좋아하는 맛과 향 강조표현 사용 금지 등 청소년 사용 예방에 대한 대책도 언급하고 있다. 그러나 실제 시장에 출시할 때는 제품명만 변경했을 뿐 당초 기획했던 맛과 향은 그대로 유지하여 판매했던 것으로 추정된다.

JUUL이 출시되었던 2015년부터 2018년까지 JUUL의 마케팅 캠페인에 대해 분석한 미국 스탠포드 연구팀은 “출시 첫 6개월 동안 JUUL의 마케팅(광고 이미지) 은 명백하게 젊은 연령층을 겨냥했다. 그 이후는 청소년이 자주 사용하는 소셜미디어를 통해 널리 배포되고 해시태그 확장을 통해 확산되었으며, 긍정적인 리뷰에 대한 보상을 받은 인플루언서와 제휴사들에 의해 촉진되었다”라는 결론을 도출하기도 하였다.

아동·청소년을 대상으로 한 국내 담배 마케팅의 경우에도, 크게 5가지의 요인으로 구분할 수 있다. 먼저 JUUL의 사례에서도 확인할 수 있는 ▲맛과 향을 활용한 마케팅이다. 가향 담배가 청소년의 담배제품 사용 시작과 지속에 영향을 미치는 주요 요인이라는 점에서 담배회사는 이러한 맛과 향의 매력도를 활용하여 호기심을 자극하는 메시지와 광고를 선보인다. 다음으로는 이러한 ▲가향·캡슐 담배를 홍보함에 있어 매력적인 포장을 사용하고, 새롭고 최신 유행인 제품으로 묘사하기도 한다. 또한, 앞서 언급한 ▲무인전자담배판매점의 규제 사각지대를 활용하여 청소년의 구매 접근성을 높이는 전략과 ▲SNS 등 온라인을 활용한 디지털 담배 마케팅 전략도 있다. 마지막으로는 ▲전자담배를 넘어, 니코틴 파우치 등 또 다른 신종 담배제품의 도입을 위한 마케팅이다. 이처럼 국내에서도 여러 요인을 활용하여 청소년의 담배사용을 이끌기 위한 마케팅이 진행되고 있고, 이러한 담배 마케팅으로부터 미래세대를 보호하기 위해선 규제 강화를 위한 전략이 필요하다. 그 일환으로 WHO FCTC 제13조(담배 광고·판촉·후원에 대한 포괄적 금지) 의 국내 이행 강화, 전자담배 규제를 위한 담배 정의 확대 및 변경, 청소년 흡연 시작 유도·지속·중독 예방을 위한 가향·캡슐 첨가 금지법 마련, 전자담배 과세를 비롯한 담배제품 가격 인상, 학교 및 지역사회 환경 내 담배 사용 예방 활동 강화 등의 방안이 시급히 추진되어야 할 것이다.

특히, 담배제품과 그 사용을 비정상적인 것으로 인식시키는 정책과 관련 활동은 사회 가치와 규범을 교육받고 체득해 나가는 과정에 있으면서 잠재 소비자층으로써 담배회사 마케팅의 주요 목표가 되는 청소년들에게 있어 더욱 중요하다고 할 수 있다.

건강위험 최소화의 핵심은

‘모든 담배는 해롭다’라는 진실

‘모든 담배는 해롭다’라는 진실

담배 사용이 인류 건강에 있어 가장 큰 공중보건 위협 중 하나로 인식되면서, 전 세계적으로 담배규제 강화 움직임이 생겨나고, 담배 폐해로부터 자국민을 보호하기 위한 노력이 활발히 이루어지기 시작했다.

지금은 담배가 건강에 해롭다는 사실을 모르는 사람이 없을 정도로 담배 사용의 위험성에 대한 인식이 널리 확산되었으나, 과거의 기록에 따르면 우리나라는 어린 아이들도 담배에 상당수 노출되는 등 담배사용에 대해 관대한 문화를 가지고 있었던 것으로 추정해볼 수 있다.

우리나라에 담배가 최초로 유입된 시기는 임진왜란 즈음으로, 이수광(1563~1628) 의 「지봉유설」에 따르면 1611~1612년에 ‘담바고(淡婆姑) ’라는 이름으로 일본에서 처음 들어왔다고 알려져 있다.

1668년 발표된 ‘하멜 표류기(헨드릭 하멜 저) ’에 따르면 “현재 조선인들 사이에는 담배가 매우 성행하여 어린이들까지도 4, 5세 때에 이미 이를 배우기 시작하며, 그래서 남녀 간에 담배를 피우지 않는 사람이 극히 드물다”

고 언급돼 있다. 또한, 순조실록(1808년) 에서는 “속습(俗習)이 이미 고질이 되어 남녀노소를 논할 것 없이 남초(南草, 담배) 를 즐기지 않는 사람이 없어서 겨우 젖먹이를 면하면 으레 횡죽(橫竹) 으로 피우고 있다”라고 기록

되어 있어 조선 후기에 남녀노소 지위고하 없이 담배 사용이 급증했던 상황을 추정해 볼 수 있다.

그렇다면 당시에는 왜 담배가 그렇게 성행했을까? 과거 조선시대는 조혼 풍습으로 어린 나이에 결혼하고 성인으로 인정받게 되는 사회문화적 특성이 있었으며, 담배가 유래된 이후 아동·청소년의 흡연이 권장되거나 자연스럽게 인식될 만큼 담배와 담배 사용에 대한 사회적 수용도가 높았다. 또한, 경제적 측면에서도 담배가 경제적 이윤을 가져오는 주요한 작물로 자리매김하여 담배 경작 및 제조 과정에서 아동·청소년의 노동력이 투입되면서 담배 사용에 더 조기 노출될 수밖에 없는 환경에 놓이기도 했다. 무엇보다도 당시에는 담배가 해롭다는 인식 자체가 지금 널리 알려진 것에 비해 상당히 저조한 수준이었다.

조선시대 실학자 성호 이익은 담배의 이로운 점으로 “이것은 가래를 치료하고 소화에 도움을 주며, 가슴이 답답할 때 효과적이고, 한겨울 추위를 막는 데 유익하다”

고 언급하였는데, 실제로 의약품 발달이 미비했던 조선에서 담배는 뛰어난 약초 중 하나로 소위 만병통치약으로 인식되면서 민생 속으로 빠르게 확산되기도 했다.

이후, 전문가와 신문 등을 통해 담배의 중독성과 건강 위해에 대한 경각심이 제기되고, 특히, 두뇌 발달, 학습 능력 측면에서 아동·청소년의 담배 사용 문제점이 널리 알려지면서 학교 단위에서 흡연 문제에 대한 인식과 금연교육 필요성이 대두되었다.

그러나, 이미 사회적으로 자리 잡은 담배제품에 대한 잘못된 인식과 관대한 분위기를 개선하기에는 조기 대응이 미흡하였고, 담배규제 활동을 추진하기 위한 과학적 근거 부족, 가부장적인 사회적 특성 등으로 인해 규제가 제한적으로 이루어질 수 밖에 없는 한계가 존재했다.

이러한 과거의 담배제품 확산과 대응적 한계에서 미루어볼 때, 담배제품과 사용에 대한 사회적 수용도는 해당 인구집단에서의 사용 수준과 행태에 영향을 미치며, 이로 인한 건강 위해를 결정하는 중요한 요인으로 작용하는 것을 확인할 수 있다. 그렇기 때문에 담배제품과 이를 사용하는 것을 비규범화하는 노력을 통해 담배제품에 대한 수용도와 사용을 감소시키는 것이 궁극적으로 건강 위해를 최소화하기 위한 핵심 요소라고 할 수 있다.

21세기에 들어서면서 흡연이 조기사망과 각종 질병의 주요 원인이 된다는 수많은 과학적 근거가 축적되었고, 담배 문제는 단순히 특정 개인이나 국가를 넘어서 전 세계적인 문제로 인식되기 시작했다. 특히, ‘무역을 통한 이익보다 담배규제를 통한 공공보건이 우선’이라는 기본개념 하에 모든 국가들이 담배 소비 감소에 공동 대응할 수 있는 조치와 전략을 담은 담배규제기본협약(Framework Convention on Tobacco Control, 이하 FCTC) 은 보건 분야 최초의 국제협약으로서 현재 전 세계에서 이루어지는 담배제품 비규범화 노력의 기초가 되었다.

우리나라에서는 「국민건강증진법」이 제정된 1995년 이후 본격적으로 담배제품 수요와 공급을 감소시키기 위한 비규범화 노력을 시작하였는데, 이는 2005년 세계보건기구 담배규제기본협약(WHO FCTC) 비준과 함께 점차 발전되었다.

특히, 2015년 담배가격을 기존 대비 두 배 인상함에 따라 ’14년 43.2%였던 성인 남성 현재흡연율이 ’22년 30.0%까지 크게 감소되었으며, 비흡연자의 공공장소 실내 간접흡연 노출률 또한 ’22년 기준 7.4%로 ’14년 52.2% 대비 큰 폭으로 감소(44.8%p) 되는 성과를 거두기도 하였다.

그러나, 최근 전자담배와 같은 새로운 유형의 담배가 유입되고, 젊은 연령층을 중심으로 사용이 증가함에 따라 실효성 있는 담배규제정책 추진과 담배 사용 감소라는 국가적 건강증진목표에 제동이 걸렸으며, 건강 위해에 기반한 담배 사용의 비규범화가 다시 수용적 분위기로 전환되는 이른바 재규범화에 대한 우려마저 나오고 있다.

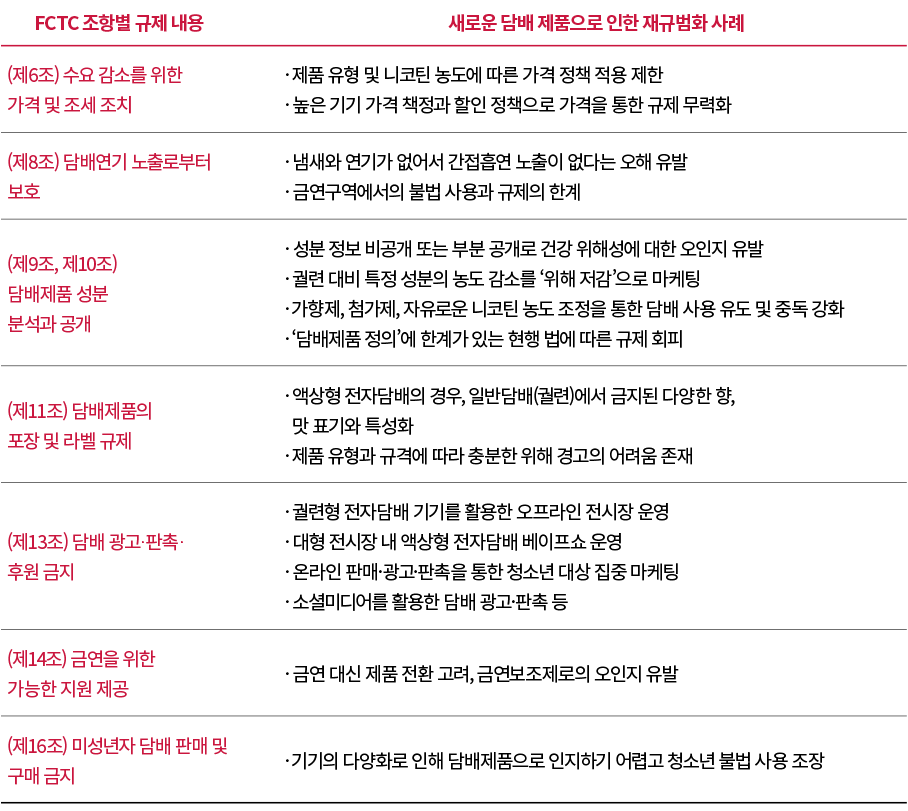

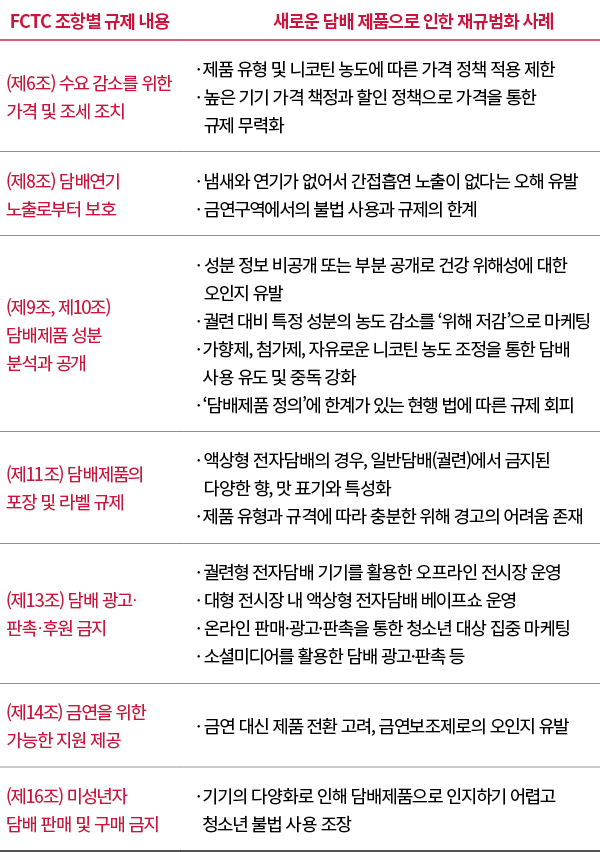

특히 담배회사는 최근 새로운 담배제품을 개발하거나 기존 제품을 변화시킴으로써 그간의 담배제품 비규범화 노력으로 형성된 담배가 해롭다는 대중의 인식이나 가치를 변화시키고 이들 제품에 대한 수용도를 높이려 하고 있다. 예를 들어, 천연 니코틴 유래의 담배제품에만 제한적으로 적용되는 현행 규제의 허점을 이용하여 무분별한 담배 광고·판촉·후원이 성행하고 있으며, 담배제품 포장이나 라벨을 이용해 마케팅을 펼침으로써 담배 사용을 유도하고 있다. 또한, 전자담배와 같은 새로운 유형의 담배제품은 간접흡연 노출이 없다는 주장을 바탕으로 금연구역에서 이를 사용함으로써 규제에 대한 사회적 갈등을 유발하기도 한다. 특히, 이러한 신종 담배제품이 기존 담배보다 덜 해롭다는 위해감축 주장을 통해 흡연자가 금연을 하기보다는 새로운 담배제품으로 전환하도록 유도함으로써 금연 의향이나 금연 시도를 감소시키는 데에도 영향을 주고 있다.

[표 5] 새로운 담배제품을 통한 재규범화 사례

- ※ 자료: 임민경. (2024. 9. 10.). 2024년 금연정책포럼 발표자료: 제품 다변화와 재규범화에 대응하는 근거기반 담배규제 정책 추진 방향.

과거 우리나라에 처음으로 담배가 유입된 후로 수백 년이 지났으나, 여전히 대한민국은 도입 초기 잘못된 정보와 관대한 사회적 분위기, 미흡한 정책적 대응에 따른 무분별한 담배제품 확산 상황과 유사한 규제적 어려움을 겪고 있다. 담배 시장은 빠르게 변하고 있으며, 담배제품 또한 그러할 것이다. 새로운 담배제품의 등장과 이를 이용한 마케팅은 그동안 쌓아온 담배 사용에 대한 비규범화 노력을 무너뜨리고, 소위 담배사용이라는 비정상의 정상화를 꾀하고 있다. 특히, 담배 시장이 노리는 새로운 고객인 아동·청소년의 담배사용 유인을 막고, 담배 폐해로부터 국민 건강을 보호하기 위해서는 ‘모든 담배는 해롭다’는 기본적이고 명확한 대전제를 바탕으로 일관성 있고 강력한 담배규제정책을 추진할 필요가 있다.

미래를 위한 공조, 담배 위험으로부터

아동·청소년을 보호하라!

아동·청소년을 보호하라!

세계보건기구는 신종담배, 대표적으로는 전 세계적으로 문제가 되고 있는 액상형 전자담배 확산 상황을 엄중하게 판단하고, 아동·청소년 보호를 위한 조치를 발표하고, 각국에 강력한 신종담배 규제를 권고하고 있다. 전 세계 액상형 전자담배 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 특히 여러 가지 맛으로 출시되어 어린이와 청소년에게 매력적으로 다가가고 있다. 액상형 전자담배는 모든 담배제품 종류 중 가장 다양한 맛과 향을 가지고 있는 제품으로, 가향은 청소년의 담배제품 사용 시작과 지속에 중요한 역할을 한다. 이에 세계보건기구는 일반담배보다 덜 해로운 것으로 홍보되고 있는 액상형 전자담배의 건강위험에 대한 근거가 증가하고 있는 상황으로, 이러한 액상형 전자담배의 사용을 방지하고 니코틴 중독을 퇴치하기 위해서는 포괄적 담배규제 정책과 함께 국가 실정에 맞는 긴급 대책이 필요하다고 밝혔다.

(WHO WPRO) 히로마사 오카야스 국장(Dr. Hiromasa Okayasu) 은 어린이와 청소년을 집중적으로 공략하며 담배제품을 더욱 매력적으로 만들고자 노력하는 담배업계의 교묘하고 약탈적인 담배 마케팅을 규탄하면서 이에 대한 정책적 대응 필요성을 강조하기도 하였다.

38, 39

38. World Health Organization. (2023). Electronic cigarettes: call to action. Retrieved from: https://www.who.int/publications/m/item/electronic-cigarettes---call-to-action

39. World Health Organization. (2023). Technical note on the call to action on electronic cigarettes. Retrieved from: https://www.who.int/publications/m/item/technical-note-on-call-to-action-on-electronic-cigarettes

또한, 세계보건기구 서태평양지역사무소

담배 위험으로부터 아동·청소년을 완전하게 보호하기 위한 이른바 ‘담배 없는 미래세대’를 위한 정책적 노력은 전 세계적인 추세로 보아도 무방할 정도로 수많은 국가에서 발표된 바 있다. 2023년 기준, 정해진 기간 내에 5% 미만의 흡연율 혹은 담배제품 사용률 달성을 목표로 수립한 국가는 ❶ 네덜란드, ❷뉴질랜드, ❸ 말레이시아, ❹ 방글라데시, ❺ 스웨덴, ❻ 아일랜드, ❼ 영국(스코틀랜드 포함) , ❽ 캐나다, ❾핀란드, ❿ 호주로 총 10개국에 달한다.

[표 6] 흡연율 달성 목표 수립 국가의 목표 및 기한

- ※ 자료: 담배폐해통합지식센터. (2022). 담배폐해통합보고서.

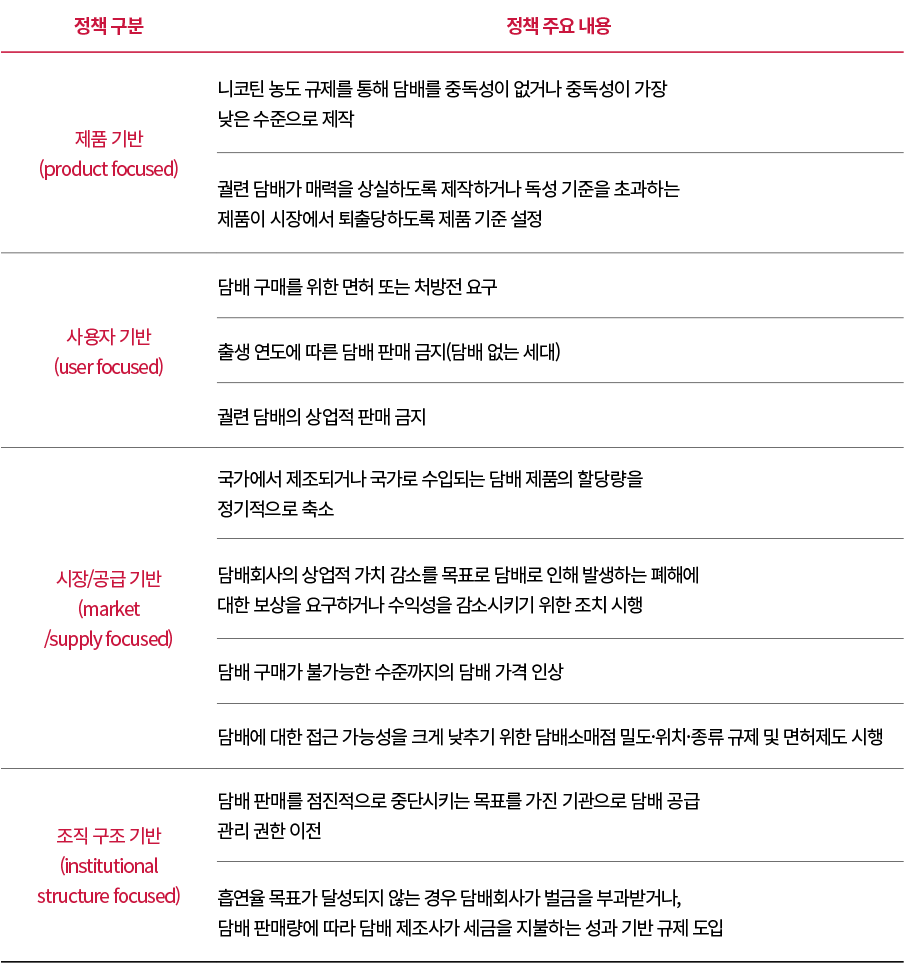

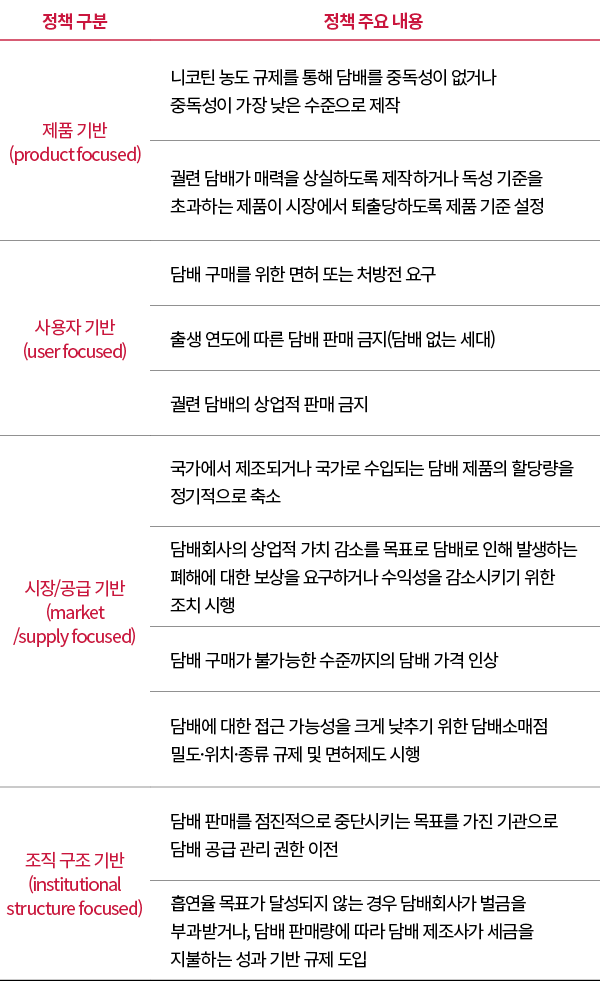

이와 같은 국가들은 담배제품 사용을 점진적으로 규제하는 것을 넘어, 사회에서 빠른 시일 내에 “제거”하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 달성하기 위하여 각국은 여러 담배규제 정책을 추진하고 있다. 각국에서 추진하고자 하는 정책 사례별로는 크게 제품 기반, 사용자 기반, 시장·공급 기반으로 구분하여 살펴볼 수 있다. 이러한 정책 구분은 2022년 Puljević 등이 담배규제 정책 관련 문헌을 검토하여 그룹화할 때 사용된 범주이다.

[표 7] 포괄적 담배규제 정책 사례

- ※ 자료: Puljević, C. et al. (2022). Closing the gaps in tobacco endgame evidence: a scoping review. Tobacco control, 31(2),365-375.

먼저 제품 기반 정책의 경우, 니코틴 농도 규제, 첨가제 규제 등이 있다. 캐나다와 뉴질랜드는 액상형 전자담배의 니코틴 농도를 규제하고 있는데, 제조 및 수입된 액상형 전자담배의 최대 니코틴 농도는 20mg/ml를 넘을 수 없으며, 해당 농도를 초과한 제품은 판매가 금지된다.

41, 42

41. Government of Canada. (2021. 7. 10.). Nicotine Concentration in Vaping Products Regulations: SOR/2021-123. Canada Gazette, Part II, Volume 155, Number 13 Retrieved from: https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-06-23/html/sor-dors123-eng.html

42. New Zealand Ministry of Health. (2024). Regulatory guidelines for retailers of vaping and other notifiable products. Retrieved from: https://www.health.govt.nz/regulation-legislation/vaping-herbal-smoking-and-smokeless-tobacco/requirements/regulatory-guidelines

브라질의 경우 담배제품의 제조에 있어 멘톨, 바닐린, 허브 등의 향료와 설탕 및 감미료를 포함한 모든 첨가제의 사용을 금지하고 있다. 비타민과 같이 건강상 이점이 있다는 인상을 줄 수 있는 성분이나, 카페인·타우린 등 에너지 또는 활력과 관련된 성분, 그리고 색소, 흡입 촉진제, 개선제 또한 금지되는 성분이다.

사용자 기반 정책으로는 출생 연도에 따른 담배 판매 금지, 매년 담배 구매 가능 연령 상향 조정 등이 있다. 영국의 경우 2024년 발표된 담배 및 전자담배 법안(Tobacco and Vapes Bill) 을 통해, 매년 법적 흡연 가능 연령을 한 살씩 상향함으로써 당해 15세가 되는 2009년생의 아동들부터는 법적으로 궐련 등 기존 담배제품을 평생 구매하지 못하도록 함으로써 국민들의 담배제품 사용을 점진적으로 금지시키고자 하는 계획을 수립하였다.

시장·공급 기반 정책으로는 국가에서 제조 및 수입되는 담배제품의 총량을 정기적으로 낮추거나, 담배 폐해에 대한 보상을 담배회사에 요구하거나 담배회사의 수익성 감소를 위한 조치를 취하는 것, 담배가격의 인상, 담배소매점의 밀도·위치·종류 규제와 면허제도의 시행이 있다. 뉴질랜드는 담배 소매 제도에 따라 담배 판매 소매점의 개수를 600개 이하로 제한하는 목표를 수립하였으며, 이에 따라 합법적으로 담배제품을 판매하고자 하는 소매업체는 담배규제 기관에 신청서를 제출하여야 한다.

호주의 경우 담뱃세에 물가연동제를 적용할 뿐만 아니라, 3년간 매년 5%씩 가격을 인상하여 사람들이 담배가격을 지불할 만하다고 느끼지 못하게 만들고자 하였다.

마지막으로 조직 구조 기반 정책에는 담배 판매를 점진적으로 중단시키고자 하는 기관으로 담배 공급 관리의 권한을 이전하거나, 흡연율 목표가 달성되지 않는 경우 담배회사에 벌금을 부과하거나, 담배 판매량에 따라 담배 제조사가 세금을 지불하는 등의 성과 기반 규제를 도입하는 것이 있다.

한편, 우리나라의 경우에도 유사한 논의가 있었다. 지난 2019년 5월, 우리나라 정부는 ‘흡연을 조장하는 환경 근절을 위한 금연종합대책’을 발표하였다. 금연종합대책에 포함된 중점 추진 방향은 ❶ 담배 광고·판촉행위 제한 강화, ❷ 담배 등 니코틴 함유 제품 및 흡연 전용 기구 규제 강화, ❸ 국민 건강 보호를 위해 간접흡연 적극 차단, ❹ 흡연 예방 교육 및 금연 치료 강화, ❺ 담배규제정책의 과학적 기반 마련 및 국제 협력 강화가 있다.

그러나 앞서 제시된 국외 사례와 달리 정량적인 흡연율 목표와 달성 기한이 명시되지 않았고, WHO가 선정한 담배규제 핵심 전략(Monitor-Protect-Offer-Warn-Enforce-Raise, 이하, MPOWER) 기반의 정책을 뛰어넘는, 보다 혁신적인 전략이 제시되지 않았다는 점에서 한계가 있다. 특히, 담배규제에 있어 선두 국가로 불리는 국가들은 대부분 포괄적인 담배규제 전략을 추진하고 있는 데 반해, 우리나라는 담배규제 관계 법률이 국민건강증진법과 담배사업법으로 이원화되어 있어 포괄적인 집행이 어렵고 WHO FCTC의 권고를 충분히 반영하지 못하는 실정이다. 때문에 담배제품 사용의 종식을 목표로 WHO FCTC가 권고하는 포괄적 정책을 이행할 수 있는 법적 기반이 요구되며, MPOWER 전략을 비롯해 앞서 제시된 분야별 핵심 전략을 중심으로 정책을 재정비할 필요가 있다. 뿐만 아니라, 궐련형 및 액상형 전자담배 등 신종담배의 시장 진입에 따른 담배 시장의 변화를 포함하여 최근의 주요 의제들을 반영한 입법안을 발굴하여야 한다. 또한, 특정한 정책을 단일 도입하는 것보다는 여러 담배규제 정책을 통합하여 도입하는 것이 효과적이므로, 각 정책별 효과에 대한 근거 축적, 법적 고려, 사회적 합의 등을 도모하고, 국내 상황에 맞춘 정책 근거 마련을 위해 노력해야 한다.

담배규제 20년,

더 강력한 정책이 필요한 때

더 강력한 정책이 필요한 때

오는 2025년은 우리나라가 세계보건기구 담배규제기본협약(WHO FCTC) 을 비준하고 본격적인 담배규제정책을 시행한 지 20년이 되는 해이다. 그간 우리나라는 국내외 많은 연구자들이 생산한 과학적 근거에 기반해 담배규제정책을 강화하려는 다양한 노력을 해왔다.

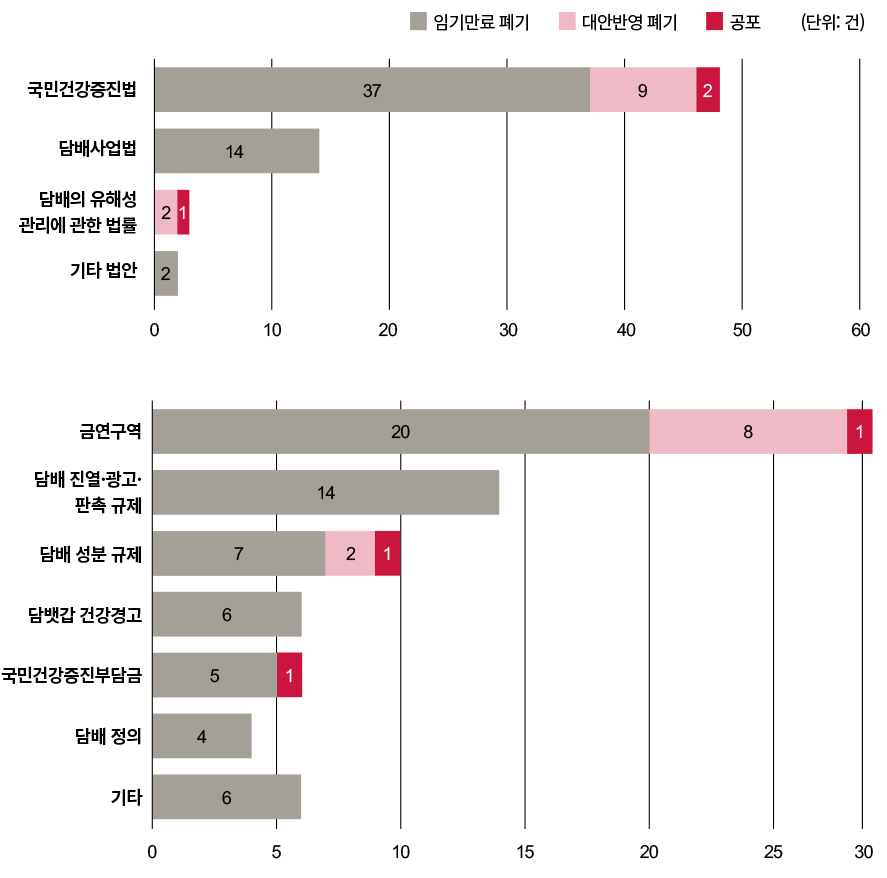

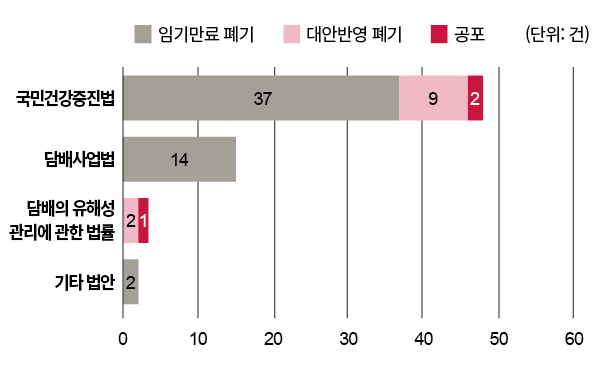

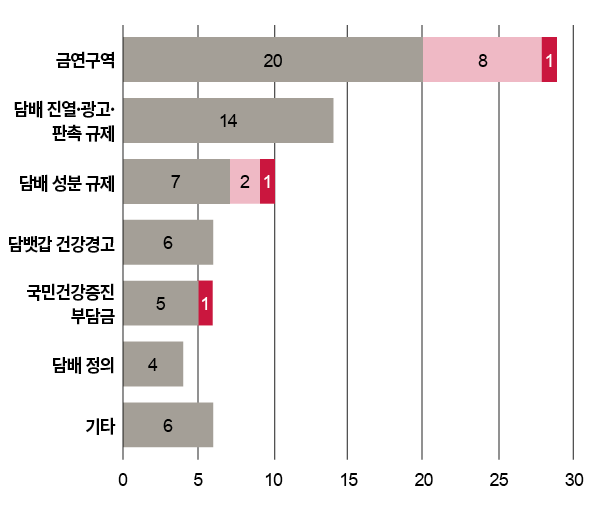

본격적인 담배규제정책이 시작된 2005년에는 흡연의 건강 폐해를 교육·홍보하고, 간접흡연 피해를 예방하기 위한 지도단속을 강화하는 국민건강증진법 일부개정법률안이 제안되었으며, ’24년 11월 말까지 총 183건의 담배규제 관련 법안(국민건강증진법 178건, 담배의 유해성 관리에 관한 법률 6건) 이 발의되었다. 특히, 지난 제17대(2004~2008) 부터 제21대(2020~2024) 국회 회기까지 총 322건의 「국민건강증진법」 일부개정법률안이 발의되었으며 그중 절반 이상인 178건(약 55.3%) 이 담배에 관한 사항으로, 우리나라 담배규제정책 강화 분위기를 엿볼 수 있다. 그러나, 담배 문제로부터 국민 건강을 보호하기에는 많은 현안들이 여전히 해결되지 못한 채로 남아 있다. 2024년 5월 임기가 종료된 제21대 국회에서는 국민건강증진법 48건, 담배사업법 14건, 담배의 유해성 관리에 관한 법률 3건, 기타 2건 등 담배 관련 법안이 총 67건 발의되었는데, 이 중 공포된 법안은 3건에 불과했으며, 대안 반영 폐기 11건, 임기 만료 폐기 53건이었다. 정책별로는 금연구역 관련 법안이 29건으로 가장 많았으며, 담배 진열·광고·판촉 규제가 14건, 담배 성분 규제가 11건 순으로 많았는데, 대부분 법안이 통과되지 못하고 폐기 절차를 밟았다.

[그림 8] 제21대 국회 법안 발의 현황

- * 주: 1개 법안에 2개 이상의 정책이 포함된 경우 중복 산출

- ※ 자료: 국회 의안정보시스템.

담배규제 강화를 위한 입법 노력이 정체되는 상황을 틈타 새로운 담배제품 유형과 이를 토대로 한 마케팅 전략은 우리나라에서 수십 년 동안 추진해온 담배규제 노력이 무색할 정도로 계속해서 진화하고 있다. 연초(煙草) 니코틴에 대한 담뱃갑 건강경고 도입, 담배 광고·판촉 제한, 건강증진부담금 부과 등 다양한 규제가 시행됨에 따라 일반담배(궐련) 사용은 점차 감소하는 추세에 접어들었으나, 전자담배가 등장하면서 법적 규제를 받지 않는 전자담배용 기기 장치류에 대한 광고·판촉이 성행하기 시작했다.

특히 최근에는 현재 시행되는 모든 규제를 벗어난 담배사업법상 담배제품 정의에 포함되지 않는 ‘합성 니코틴’ 제품이 확산되는 동시에, 무(無) 니코틴 또는 유사 니코틴을 표방한 제품까지 등장하였다.

(Tobacco Harm Reduction) 주장을 확산시키는 등 규제의 공백을 교묘히 악용하고 있다. 예를 들어, 국민건강증진법 제9조에 의거, 우리나라의 공중이용시설 대부분은 금연구역으로 지정되어 있으나, 일부 담배제품은 일반담배(궐련) 대비 냄새와 연기가 없어서 간접흡연 위험이 없다는 오해를 발생시키거나, 이러한 잘못된 인식에 기반하여 담배 사용자들이 법정 금연구역에서 신종담배를 사용함으로써 사회적 갈등을 초래하기도 한다. 또한 담배업계는 궐련형 전자담배 기기를 활용한 오프라인 전시장을 운영하여 담배 광고 규제를 회피하거나 무인 액상형 전자담배 판매점을 운영하는 등 교묘한 판촉·판매 행위를 확대하고 있다. 특히, 궐련형 전자담배, 액상형 전자담배 등 신종담배에는 일반담배(궐련) 에서 검출되지 않거나 오히려 더 높게 검출되는 유해 성분이 존재한다는 점을 의도적으로 감추고, 일반담배(궐련) 에 비해 적게 검출되거나 검출되지 않는 성분만을 강조하는 기만적 마케팅 전략이 지속되는 경우, 담배제품의 건강 위험에 대한 대중의 잘못된 인식이 확산될 우려가 있다.

특히 최근에는 현재 시행되는 모든 규제를 벗어난 담배사업법상 담배제품 정의에 포함되지 않는 ‘합성 니코틴’ 제품이 확산되는 동시에, 무

51, 52

51. 최인영. (2024. 6. 22.). “온라인 판매 폭증”…‘무니코틴’ 전자담배에 노출된 청소년들. KBS 뉴스. Retrieved from: https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7994000

52. 민태원. (2024. 9. 3.). [And 건강] 합성 니코틴 채찍 들자 ‘유사 니코틴’ 등장… 풍선효과. 국민일보. Retrieved from: https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1725247947

담배업계는 신종담배 제품을 일반담배(궐련)의 금연을 도와주는 수단으로 홍보하거나, 과학적 근거에 기반하지 않은 담배 위해 감축

이러한 담배업계의 담배제품의 재규범화 시도를 차단하고 담배규제 강화를 위한 분위기를 재점화하기 위해서는 현행 규제의 허점을 보완해나가는 노력과 동시에 보다 강력하고 효과적인 규제방안을 개발하는 노력이 필요하다. 우선적으로는 세계보건기구 담배규제기본협약(WHO FCTC) 이 권고하는 각 조항이 철저히 준수될 수 있도록 점검해볼 필요가 있다. 특히 담배 소비의 감소를 위한 가격 정책(제6조) 의 강화 검토와 전자담배와 같은 새로운 담배제품의 간접흡연 노출에 대한 과학적 근거를 생산하고 이와 관련한 건강 위험 연구를 활성화(제8조) 하는 노력이 요구되며, 곧 시행을 앞두고 있는 「담배 유해성 관리법」과 맞물려 관계부처·기관별로 역할을 구체화하고 협력체계를 구축함으로써 담배 유해 성분에 대한 평가와 모니터링(제9조·제10조) 을 지속해나가야 한다. 외형적 변화를 통해 담배제품의 매력도를 높이는 시도를 차단하기 위해서는 현행 50%에 불과한 담뱃갑 건강경고 면적을 확대하는 등 강화가 필요하며, 나아가서는 정해진 색상과 글꼴의 제품명 외에는 표기하지 못하도록 규제하는 무광고 담뱃갑 포장(Plain Packaging) 제도의 도입(제11조) 도 검토되어야 한다. 아동·청소년 등 새로운 고객을 유인하는 담배제품 광고·판촉·후원의 경우, 규제 범위 확대를 통해 철저히 금지될 수 있도록 입법적 노력(제13조) 도 필요하겠다. 무엇보다도 담배규제와 관련한 정책을 개발·이행하는 정부 부처와 모든 관계기관은 담배규제를 위한 윤리적·행정적·정책적 일반 의무(제5조) 에 대한 이행을 강화해나갈 필요가 있으며,

특히 교묘한 전략과 활동으로 정부 정책의 효과를 감소시키고, 규제 강화를 위한 입법을 방해하려는 시도로부터 담배규제정책을 철저히 보호하기 위하여 부단히 노력해야 할 것이다.

- 1. Euromonitor International. (2024). Sales of Cigarettes in World.

- 2. Euromonitor International. (2024). Sales of E-Vapour Products in World.

- 3. Euromonitor International. (2024). Sales of Heated Tobacco Products in World.

- 4. Euromonitor International. (2024). Sales of Cigarettes in South Korea.

- 5. Euromonitor International. (2024). Sales of Heated Tobacco Products in South Korea.

- 6. Shannon Gravely et al. (2024. 9. 11.). Heated Tobacco Products and Cigarettes in the Republic of Korea: Analysis of Dual Use Prevalence, Consumption, and Transitions from the ITC Korea Cohort Survey. 2024년 금연정책포럼.

- 7. 질병관리청. (2023). 담배폐해 기획보고서: 신종담배

- 8. 김소연. (2024. 6. 15.). “없어서 못 구한다”…‘잇몸 담배’ 뭐길래 품절 사태. 한경닷컴. Retrieved from: https://www.hankyung.com/article/2024061584317

- 9. 장소영. (2024. 6. 23.). 10대들이 잇몸에 몰래 넣는 ‘이것’. 미국이 위험하다. 오마이뉴스. Retrieved from: https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003039718

- 10. U.S. Centers for disease control and prevention. (2024. 9. 17.). Nicotine Pouches. Retrieved from: https://www.cdc.gov/tobacco/nicotine-pouches/index.html

- 11. U.S. Centers for disease control and prevention. (2024. 10. 17.). Youth and Tobacco Use. Retrieved from: https://www.cdc.gov/tobacco/php/data-statistics/youth-data-tobacco/index.html#cdcreference_7

- 12. 질병관리청. (2024). 제19차(2023년) 청소년건강행태조사.

- 13. 질병관리청. (2024). 제5차 연도(2023년) 청소년건강패널조사 통계.

- 14. 민태원. (2024. 6. 18.). [And 건강] 필통 속 일회용 전자담배… 10대 자녀 ‘몰래 흡연’에 부모는 골치. 국민일보. Retrieved from: https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1718519294

- 15. 이유민. (2024. 10. 7.). ‘둘리 신분증’도 무사통과…성인 인증 사각지대 ‘무인 전자담배판매점’. KBS 뉴스. Retrieved from: https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8075878

- 16. 유주성. (2024. 10. 7.). 학교 앞까지 ‘전담’ 자판기‥‘엄카’쓰면 아무나 사. MBC 뉴스. Retrieved from: https://imnews.imbc.com/replay/2024/nwtoday/article/6643565_36523.html

- 17. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024. 11. 7.). Tobacco Consumption(Share of population who are daily smokers, Age: From 15 to 24 years). Retrieved from: https://data-explorer.oecd.org/vis?df[ds]=DisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_HEALTH_LVNG%40DF_HEALTH_LVNG_TC&df[ag]=OECD.ELS.HD&df[vs]=1.0&dq=.A..Y15T24...&pd=2010%2C&to[TIME_PERIOD]=false&vw=tb

- 18. American Lung Association. (2024. 10. 24.). Kids and Smoking. Retrieved from: https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/kids-and-smoking

- 19. U.S. Centers for disease control and prevention. (2024. 10. 17.). Youth and Tobacco Use. Retrieved from: https://www.cdc.gov/tobacco/php/data-statistics/youth-data-tobacco/index.html#cdc_research_or_data_summary_res_data-estimates-of-currenttobacco-use-among-youth

- 20. Tobacco Tactics. (2024. 10 .31.). Tobacco Industry Targeting Young People. Retrieved from: https://www.tobaccotactics.org/article/tobacco-industry-targeting-young-people/

- 21. Glantz, S. A., Barnes, D. E., Bero, L., Hanauer, P., & Slade, J. (1995). Looking through a keyhole at the tobacco industry: the Brown and Williamson documents. Jama, 274(3), 219-224.

- 22. Truth initiative. Who We Are: Our History: Master Settlenment Agreement. Retrieved from: https://truthinitiative.org/who-we-are/our-history/master-settlement-agreement

- 23. UCSF Library. Truth Tobacco Industry Documents. Retrieved from: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco

- 24. 이성규. (2024. 9. 10.). 2024년 금연정책포럼 발표자료: 담배회사 내부문건에서 드러난 미래세대 대상 담배 마케팅 전략

- 25. Jackler, R. K., et al. (2019). JUUL Advertising Over its First Three Years on the Market. Stanford Research Into the Impact of Tobacco Advertising. Stanford, CA. 2019; SRITA White Paper 1-48.

- 26. 김진영. (2024. 9. 11.). 2024년 금연정책포럼 발표자료: 어린이·청소년 대상 담배제품 마케팅: 국내현황.

- 27. 임민경 & 이승훈. (2021). 역사적 고찰을 통해 본 사회 가치 및 환경 변화와 청소년 담배사용: 일제강점기 미성년자금연법의 제정 및 시행 과정을 중심으로. 대한금연학회지, 12(1), 16-23.

- 28. World Health Organization. (2023). Fact sheet: Tobacco. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

- 29. 네이버 지식백과 시사상식사전. 담배의 유래. Retrieved from: https://terms.naver.com/entry.naver?docId=67159&cid=43667&categoryId=43667

- 30. 이병도 역주. (1954).『하멜 표류기』, 조선국기(朝鮮國記). 일조각. p.86.

- 31. 조선왕조실록. 순조실록 11권, 순조 8년 11월 19일 경진 1번째 기사. 보문각에서 야대하여 역대 군감에 대해 강하다. Retrieved from: https://sillok.history.go.kr/id/kwa_10811019_001

- 32. 이익(李翼),『성호사설(星湖僿說)』상, 만물문(萬物門), 남초(南草).

- 33. EBS Culture&Life. (2024. 9. 4.) 역사채널e: 조선을 덮은 하얀연기 담배. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=nUn4UeEanwc

- 34. 임민경. (2024. 9. 10.). 2024년 금연정책포럼 발표자료: 제품 다변화와 재규범화에 대응하는 근거기반 담배규제 정책 추진 방향.

- 35. 한국건강증진개발원 국가금연지원센터. (2020). WHO 담배규제기본협약 15주년 기념자료집. 1권 FCTC 바로알기.

- 36. 보건복지부. (2024). 2023년 보건복지백서

- 37. 질병관리청. (2023). 2022 국민건강통계: 국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022).

- 38. World Health Organization. (2023). Electronic cigarettes: call to action. Retrieved from: https://www.who.int/publications/m/item/electronic-cigarettes---call-to-action

- 39. World Health Organization. (2023). Technical note on the call to action on electronic cigarettes. Retrieved from: https://www.who.int/publications/m/item/technical-note-on-call-to-action-on-electronic-cigarettes

- 40. 히로마사 오카야스(Dr. Hiromasa Okayasu). (2024. 9. 10.). 2024년 금연정책포럼: 세계보건기구 서태평양지역사무소 축사(WHO WPRO Congratulatory remarks for the Tobacco Control Policy Forum on Building a Tobacco-Free Future: Key Tobacco Control Policies for the Next Generation in Korea).

- 41. Government of Canada. (2021. 7. 10.). Nicotine Concentration in Vaping Products Regulations: SOR/2021-123. Canada Gazette, Part II, Volume 155, Number 13 Retrieved from: https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-06-23/html/sor-dors123-eng.html

- 42. New Zealand Ministry of Health. (2024). Regulatory guidelines for retailers of vaping and other notifiable products. Retrieved from: https://www.health.govt.nz/regulation-legislation/vaping-herbal-smoking-and-smokeless-tobacco/requirements/regulatory-guidelines

- 43. Tobaccocontrollaws. (2024. 8. 20.). Brazil Legislation, Retrieved from: https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/brazil/cigarette-contents

- 44. UK Department of Health and Social Care Media Centre. (2024). Creating a smokefree generation and tackling youth vaping: what you need to know. Retrieved from: https://healthmedia.blog.gov.uk/2024/04/15/creating-a-smokefree-generation-and-tacklingyouth-vaping-what-you-need-to-know

- 45. New Zealand Ministry of Health. (2023). Maximum numbers of approved smoked tobacco retail premises permitted in areas of New Zealand. Retrieved from: https://www.health.govt.nz/publications/maximum-numbers-of-approved-smoked-tobacco-retail-premises-permitted-in-areas-of-new-zealand

- 46. Australian Department of Health and Aged Care. (2023). Taking action on smoking and vaping. Retrieved from: https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-mark-butler-mp/media/taking-action-on-smoking-and-vaping

- 47. Puljević, C. et al. (2022). Closing the gaps in tobacco endgame evidence: a scoping review. Tobacco control, 31(2), 365-375

- 48. 보건복지부. (2019). 흡연을 조장하는 환경 근절을 위한 금연종합대책(안).

- 49. 질병관리청. (2022). 담배폐해통합보고서

- 50. 국회 의안정보시스템. Retrieved from: https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do

- 51. 최인영. (2024. 6. 22.). “온라인 판매 폭증”…‘무니코틴’ 전자담배에 노출된 청소년들. KBS 뉴스. Retrieved from: https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7994000

- 52. 민태원. (2024. 9. 3.). [And 건강] 합성 니코틴 채찍 들자 ‘유사 니코틴’ 등장… 풍선효과. 국민일보. Retrieved from: https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1725247947